J’ai hésité à mettre ce titre pour cette chronique, oscillant entre la recherche plus ou moins racoleuse d’une accroche susceptible d’attirer le lecteur et le scrupule m’étreignant à l’idée de laisser penser qu’en novembre 1918 tout pouvait “bien aller”. Comme vous le constatez, le misérable racoleur l’a emporté.

J’ai hésité à mettre ce titre pour cette chronique, oscillant entre la recherche plus ou moins racoleuse d’une accroche susceptible d’attirer le lecteur et le scrupule m’étreignant à l’idée de laisser penser qu’en novembre 1918 tout pouvait “bien aller”. Comme vous le constatez, le misérable racoleur l’a emporté.

Je m’explique tout de même sur ce titre. Ce numéro d’Enbata paraît cent ans pile après novembre 1918. Le 11 novembre, on fêtera en grande pompe en France le souvenir de la victoire sur l’Allemagne. Peut-on dire pour autant que tout allait bien ? Sur un plan purement politique la République française pouvait le dire, mais le désastre humain fut tel que personne de sensé ne pourra jamais soutenir sérieusement que les esprits étaient alors totalement épanouis, chaque famille en Europe pleurant ses membres tués du fait du conflit. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que l’on peut trouver une certaine indécence à continuer de célébrer cette date en tant que souvenir glorieux d’une victoire nationale, la “Grande guerre” étant au contraire l’exemple-type de ce à quoi peut mener la logique d’État-nation, à l’époque et encore potentiellement aujourd’hui.

Mais tel n’est pas mon propos ici. J’écris qu’en novembre 1918 “jusqu’ici tout va bien” en souhaitant évoquer les derniers feux d’un Empire français rayonnant sur une grande partie du monde, et dans le but d’en tirer ce qui m’apparaît comme l’une des sources du contentieux entre Paris et le Pays Basque.

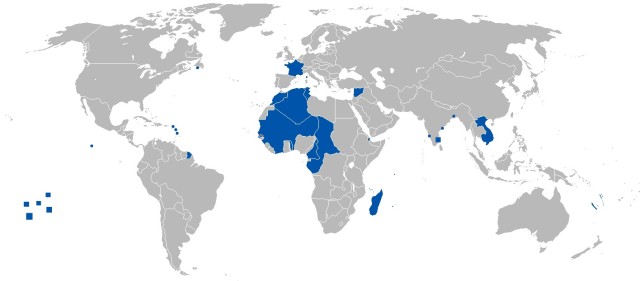

Revenons cent ans en arrière et regardons la carte de ce que représentait alors la France dans le monde. Les “milléniaux” –les jeunes nés autour de l’an 2000– doivent ressentir une sorte de vertige à constater que la France rayonnait sur les cinq continents, de Guyane en Indochine, de la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie, et surtout bien sûr d’Algérie à Madagascar en couvrant toute une partie de l’Afrique.

La France est fière de son empire colonial, c’est encore une puissance de premier plan dans un monde que les États-Unis ne dominent pas encore. À la fin de l’année 1918, la souillure de 1870 qui l’avait amputée de l’Alsace et de la Moselle est effacée et le Teuton scélérat s’apprête à subir l’humiliation qu’il mérite par le traité de Versailles.

Tout est rentré dans l’ordre et pour longtemps ; même au Pays Basque, les gens sont fiers d’être Français et au-delà de la douleur du conflit, fiers aussi d’avoir versé l’obole du sang pour leur grande patrie. C’est ensuite que ça se gâte.

Fin d’un imperium

Pendant les Années folles, on peut encore profiter de l’euphorie mais dès la décennie suivante, la grande crise économique frappe la France. Si toute une frange de la population dispose des moyens suffisants pour traverser le marasme sans trop d’inquiétude, toute une autre sombre dans le chômage voire la misère.

Le pays n’est pas encore sorti de l’ornière économique que survient ensuite le plus grand désastre de son histoire contemporaine : balayé militairement en quelques semaines à peine entre mai et juin 1940, il subit le traumatisme d’une occupation allemande de quatre ans.

On a peine aujourd’hui à mesurer l’affront que représente l’épisode au plan de la psychologie collective en France : ce n’est pas qu’une simple claque, une légère remontée acide qui finit par passer, c’est le seul parmi les “Grands” du monde à voir son propre sol investi et exploité par son ennemi héréditaire. L’infamie fait tomber la France de son piédestal et c’est par un miracle diplomatique qu’elle figure parmi les pays considérés comme vainqueurs de la guerre.

Les décennies suivantes ne sont alors que succession de nouvelles déconvenues : tandis que les États-Unis et l’URSS s’imposent sur la scène internationale, la France perd une à une ses anciennes colonies. Et pire, contrairement à l’Angleterre qui parvient à gérer sa décolonisation de manière relativement adroite, c’est par une nouvelle humiliante défaite que la France perd l’Indochine en 1954. Avec l’Algérie devenue indépendante en 1962, c’est carrément un département français qui est perdu.

En vingt ans, le géant français est devenu une puissance moyenne. On peut se demander en quoi cette histoire connue de tous concerne la question basque ; eh bien non seulement il est déjà établi que le nationalisme basque s’est en partie inspiré des mouvements de décolonisation, mais il me semble que l’attitude de Paris est, en retour, tout aussi imprégnée des effets de ce que l’on peut appeler “la fin de son imperium”.

Sanctuariser son pré carré

Lorsque la République française affronte la décolonisation, se relevant à peine de l’affront de l’occupation ; lorsqu’elle se lance dans la construction européenne et en parallèle cherche à affirmer son indépendance vis-à-vis des États-Unis et de l’OTAN ; lorsqu’elle hésite entre centralisme parisien et décentralisation ; lorsque le général de Gaulle ne parvient que l’espace d’une décennie à revendiquer un semblant de “grandeur française” dans le monde… tout cela se fait dans une sorte de dépression collective au regard de ce que fut la France mais qu’elle n’est plus.

Certes, les Français ne parlent pas tous les jours à table de la gloire de leur nation. Au Pays Basque non plus, le poids de l’abertzalisme naissant n’est pas de nature à poser une problématique urgente dans ce domaine. Mais il n’en reste pas moins qu’après une chute aussi vertigineuse de son influence internationale et un déclin aussi rapide de son empire colonial, la France a intégré un réflexe de préservation de son pré carré hexagonal. Déjà l’Algérie, c’était “limite”, mais pour les Français et leurs dirigeants, plus un pouce de territoire national ne devra plus jamais être perdu, encore moins en “métropole”.

La gestion de la question basque s’en ressentira évidemment, et il ne faut pas oublier de mettre toute l’histoire récente de la France vis-à-vis de ses nationalités en perspective avec ce phénomène.

Ni perdre de vue qu’en novembre prochain, lorsque sera célébré le souvenir de la victoire de 1918, ce sont aussi les derniers feux d’une France triomphante qui seront fêtés. Car jusqu’alors, tout allait bien…