L’anthropologue Benoît Trépied fait ici le point sur la situation en Nouvelle-Calédonie, au moment où les négociations entre les Kanaks et la puissance coloniale, sous l’égide du ministre Manuel Valls, sont à un tournant. Interview diffusée le 3 mai sur les ondes de France culture.

C’était il y a tout juste un an, une décision prise ici à Paris, par les élus de l’Assemblée Nationale, provoquait un embrasement à l’autre bout de la planète, en Nouvelle-Calédonie. “Emeute“, “insurrection”, “exaction”, “révolte“… les mots se bousculent pour décrire ce qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, avant que le calme ne revienne. Evènement qui a marqué le “caillou”, autre nom de l’archipel : 14 morts selon le bilan des autorités, et une économie mise à mal, qui peine à s’en remettre. Pour comprendre ce qu’il s’est passé il y a un, nous revenons sur l’histoire de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie avec l’anthropologue Benoît Trépied.

Un territoire à part dans l’Empire colonial français

Selon le spécialiste de la question, Benoît Trépied, “la grande particularité de ce territoire, au sein de l’Empire, est que la France a non seulement contrôlé les ressources du territoire (le nickel en particulier), les a exploitées, mais a aussi voulu créer une société locale blanche, néo-française“. En effet, après y avoir créé un bagne —le territoire accueillait les forçats envoyés à l’autre bout du monde par rapport à l’Hexagone— l’Empire y a fait “œuvre de colonisation” impliquant des vagues de migrations auxquelles le peuple autochtone colonisé a du faire face. Ces vagues d’immigration ont ainsi continué jusque dans les années 60-70 et les kanaks sont devenus minoritaires (40% de la population), et donc minoritaire dans le système électoral.

Un processus de décolonisation complexe

Lorsque les kanaks deviennent minoritaires dès les années 70, ils deviennent indépendantistes : “une nouvelle génération d’élus politiques et intellectuels Kanaks construit cette revendication d’indépendance. Et du coup, à partir de là, nous sommes face à une tension, un nœud, qui court encore jusqu’à aujourd’hui“. En effet, alors que les Kanaks souhaitent se décoloniser par l’indépendance, comme le prévoit le droit international (pour lequel les seuls habilités à se prononcer sur l’autodétermination, c’est le peuple colonisé), l’Etat français considère qu’un home égal une voix et donc que tous les citoyens français vivant en Nouvelle-Calédonie doivent se prononcés. C’est cette opposition de la conception de l’auto-détermination qui crée, dans les années 80, le début d’affrontements violents entre les indépendantistes et l’Etat français… jusqu’à la tragédie de la grotte d’Ouvéa en 1988.

Des discussions qui durent jusqu’à aujourd’hui

“Les affrontements des années 1980 ont ainsi donné lieu aux accords de Matignon en 1988 et de Nouméa en 1998 qui ont imaginé un processus inédit de décolonisation qui est en train d’aboutir. En tout cas, le processus aujourd’hui est quasiment achevé et il faut trouver la façon d’enfin clore ce processus”, explique Benoît Trépied.

“Un des piliers de cette décolonisation progressive, ça a été de dire qu’on constitue une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie à l’intérieur de la citoyenneté française dans laquelle il y a non seulement les Kanaks, mais aussi les autres, ces victimes de l’histoire, ces gens qui sont là. Toute la question a été de définir où est-ce qu’on met la frontière de cette citoyenneté ? Au terme de l’accord de Nouméa, il a été décidé puis validé par une réforme constitutionnelle quelques années plus tard que ce seraient tous les citoyens français arrivés dans le pays jusqu’en 1998, c’est-à-dire jusqu’à la signature de l’accord et qui justifient dix années de résidence. Donc si vous êtes arrivé en 1995, vous devenez citoyen calédonien en 2005, mais si vous êtes arrivé après 1998, c’est-à-dire après le début du processus officiel de décolonisation de l’accord de Nouméa, vous ne faites pas partie de cette histoire, vous ne faites pas partie de cette communauté citoyenne en devenir qui essaie de se décoloniser”.

En 2024 pourtant, la majorité présidentielle, soutenue par la droite et l’extrême-droite, a voté pour le “dégel” du corps électoral, c’est-à-dire a souhaité une réforme constitutionnelle pour changer le régime électoral en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, allumant ainsi la mèche de cet embrasement.

Aujourd’hui, un an après cet embrasement, les négociations s’intensifient entre les indépendantistes et les loyalistes, réunis par le Ministre de l’Outre-Mer, Manuel Valls.

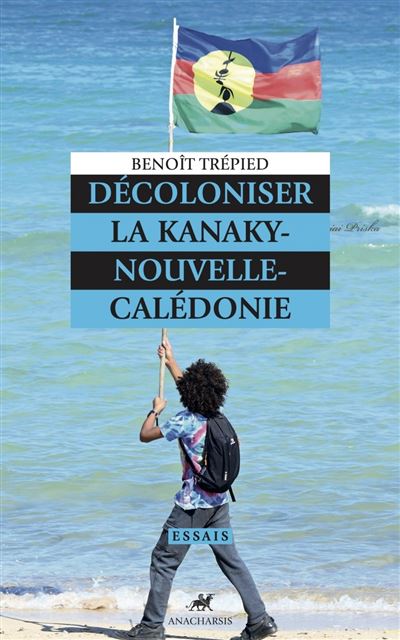

+ Benoît Trépied : Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, Ed. Anacharsis, 2025, 288 p., 20 e.

by

by