«Nous autres serviteurs du droit», ainsi se présente le narrateur du dernier livre de l’écrivain François Sureau, Le chemin des morts. Il nous raconte l’histoire d’un jeune haut fonctionnaire, auditeur au Conseil d’Etat au début des années 80. L’homme siège à la commission des recours des réfugiés, chargée d’accorder ou de refuser aux demandeurs d’asile le statut de réfugiés. Une instance que les abertzale connaissent fort bien, elle fit l’objet d’une intense bataille politique que nous avons perdue. Ce magistrat traite le dossier d’un ancien militant indépendantiste qui appartint à ETA, Xabier Ibarrategi. L’audience a lieu. Le Basque indique à la cour que si le statut lui est refusé, il ne se voit pas vivre clandestin, sans papier en France. Il retournera en Hegoalde. Malgré le risque d’être tué par un de ces escadrons de la mort, très actifs à cette époque. Quelques mois plus tard, le narrateur découvre par hasard dans un journal que ce militant basque a été assassiné. L’homme qui l’a jugé viendra à Zestoa, sur la tombe de Xabier Ibarrategi. Il empruntera le hil bide, le chemin des morts qui relie la maison natale au cimetière.

Oppressante et vertigineuse

Le livre de François Sureau bouleverse par sa vérité mise à nu. Il révèle, dissèque sans fard, une logique et son contexte, vus de l’intérieur. Le climat de l’époque, le cynisme ordinaire et absolu qui broie les êtres, la mécanique implacable et bien huilée d’un appareil d’Etat, sûr de sa légitimité, bien-pensant, avec ce qu’il faut de culture et d’humanité pour rendre la situation vivable et donner à l’erreur judiciaire l’apparence du droit, l’effrayante normalité, la succession des petites lâchetés de ces hommes creux qui ne risquent rien, plus la part de subjectivité ou d’arbitraire qui sied à ces institutions disant la loi sans rendre la justice, tout cela est remarquablement rendu par petites touches. Comme un tableau de Georges Seurat. Sans l’ombre d’une dissertation morale, d’un regret ou d’un sentiment de repentance qui discréditeraient le tragique de la situation. Cela donne une force oppressante et vertigineuse au Chemin des morts.

Le livre réhabilite à nos yeux un juge qui, sur le tard, a le courage de passer aux aveux. Notre homme de loi demeure hanté par les destinées humaines qui se déroulent à côté du droit, en dehors du droit, malgré le droit. Il sait que les notions de faute et de culpabilité sont aujourd’hui reléguées dans les prétoires et que leur dimension morale a disparu de nos sociétés, comme s’est évaporée la question du salut. Fin connaisseur du jansénisme comme d’Ignace de Loyola auquel il a consacré un livre, François Sureau est passé de l’autre côté de la barricade. Il a quitté depuis longtemps la magistrature. «La faute a des pouvoirs que l’amour n’a pas», dit-il, le dossier de Xabier Ibarrategi demeure pour lui un fardeau. Comme la face aimable d’une France qui semble nous avoir compris, dont les dirigeants ont aussi une éthique, des convictions, face aux ressortissants d’un petit peuple sans Etat, qui mène comme il peut «un très vieux combat, un combat à mort». La sincérité du récit de François Sureau émeut et séduit. Mais il nous installe, nous englue dans un étrange, un inextricable rapport de répulsion-fascination. Tel que celui que pouvait ressentir le poète juif Paul Celan à l’égard de la langue allemande. D’où un sentiment mitigé de mal à l’aise.

Le pire, tel un viol

Pour un François Sureau qui doute, combien de Toubon, Simon, Prigent, Gilly, Biacabe, Nahon, Catala, Svahn, Sainz, Montfort, Stoller, Etcheto, Beffre, Durand? Avec un lot conséquent de harkis, comme il convient dans toute bonne administration coloniale. Autant d’énarques, de policiers, de juges, d’inspecteurs d’académie, de préfets qui font carrière en s’acharnant sur les militants abertzale, sur les ikastola, sur Laborantxa ganbara, sur notre demande institutionnelle. Des hommes qui «méprisent les niaiseries de l’enracinement», payés par un appareil d’Etat pour maintenir la domination du peuple français, exercer un pouvoir sur leurs semblables, nous réduire. Brillants, formés par les meilleurs intellectuels, ils font carrière, sont promus, acquièrent auprès de leurs pairs gloire et reconnaissance sociale, ils sont innombrables et se succèdent au fil des décennies sur notre territoire.

Mais il y a pire, quelque chose de plus insupportable encore dans le livre de F. Sureau. Le narrateur pénètre par effraction et toujours au nom des bons sentiments ou d’une curiosité déplacée, dans ce qu’il y a en Pays Basque de plus intime, de sacré: nos rites funéraires. Il va à Zestoa et emprunte le chemin des morts, le hil bide de sa victime, qui relie etxea et hilherria, la maison et le cimetière. Un chemin suivi le jour des obsèques par le cercueil du défunt, ses proches, sa communauté, tous derrière lehen auzoa, le premier voisin, kurutzeketari, porteur de la croix. Tel un viol, ce cheminement du magistrat parisien, nous laisse pantelants. Il nous renvoie encore un peu plus à notre condition de dominés, impuissants face à une présence toujours imposée. En refermant le livre, nous avons dans la bouche un goût amer. A vomir.

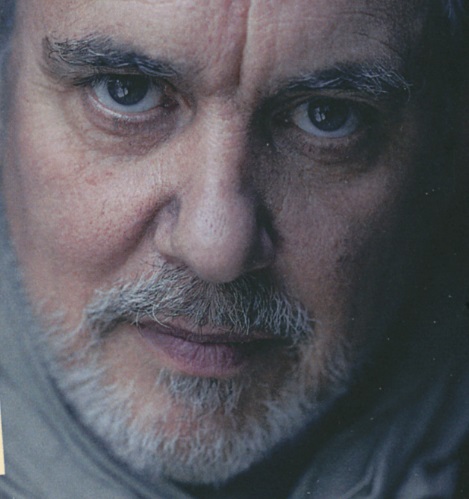

François Sureau: Le chemin des morts, récit, Gallimard, 55 p., 7,50 €.

Le 12 octobre, l’auteur présentera son livre à la librairie Elkar de Bayonne.