MILITANTES

Izena duenak izana du, ce qui se nomme existe. Elles assurent la logistique en base arrière ou sont en tête de proue, s’occupent des enfants ou d’une entreprise, suivent le collectif ou s’en émancipent, et parfois tout à la fois. Enbata souhaite, par une série de portraits, contribuer à rendre visible le rôle des femmes dans le mouvement abertzale. Chacune aborde son parcours personnel, entremêlé avec le combat collectif, sa vision de l’abertzalisme, la place des femmes dans le militantisme : chaque portrait est un point de vue, aussi subjectif qu’universel.

”C’est naturel” est une réponse qui revient souvent dans la bouche de Léonie Aguergaray, quand elle explique pourquoi pratiquer puis défendre l’euskara, pourquoi embrasser une carrière de soignante, pourquoi devenir militante et même briguer des fonctions d’élue. Aussi naturel que son enfance dans sa Soule natale, qu’elle n’a quittée que pour mieux revenir.

Epinal à Muskildi

De son enfance, Léonie dit qu’elle a été “superbe”. Elle naît en 1952 à Muskildi, dans une famille d’agriculteurs qui exploite une petite propriété et élève la fratrie de cinq frères et sœurs. “Enfants, nous allions à l’école à pied, nous inventions des jeux, faisions notre part de travail à la ferme, vivions en harmonie avec la nature. Nous passions beaucoup de temps dehors. Nous avions l’essentiel et étions heureux.” Une image d’Epinal ? Peut-être. Toujours est-il que, contrairement à aujourd’hui où la télé ramène la dure réalité du monde dans les foyers, les enfants d’alors étaient préservés des conflits d’adultes. C’est en tout cas de là que vient l’inclination (naturelle) de Léonie pour la vie collective : elle s’expérimente d’abord au sein de la famille, puis du village, puis des bals qui permettent de rencontrer les jeunes des alentours.

À la maison, on parle euskara sans se poser la question, à une époque où l’Etat français tente de l’étouffer. “Les langues ne s’opposent pas, mais c’est quand même normal d’avoir le droit de vivre en basque. Je ne reconnais à personne le droit de nous l’interdire. Pour moi, c’est un attachement naturel : je suis attachée à l’euskara comme je suis attachée à mon pays, à ma montagne .”

Soleil du Sud-Ouest

La montagne, elle la quittera pourtant. À 18 ans, elle part à Paris faire ses études d’infirmière. Si la montagne est inamovible, l’euskara et la culture, eux, s’emmènent partout : avec une petite bande d’élèves infirmières basques, elles traversent leurs années parisiennes en organisant des fêtes aux couleurs du pays à l’internat, en accueillant les nouvelles promotions avec chants et fandango, en fréquentant le foyer et le bal basques. Au cours des stages hospitaliers, en entendant leur accent, certains patients les appellent le “soleil du Sud-Ouest”. Pas question en revanche de rester briller à Paris : leur diplôme en poche, la bande de copines basques rachète le contrat qui les lie aux hôpitaux de Paris, prend le train de nuit sans billet retour, direction Iparralde.

Pendant six ans, la jeune infirmière travaillera à l’hôpital de Mauléon, alors vieux et vétuste. Les salles de bain sont communes, il n’y a pas d’ascenseurs, les accouchements sont pratiqués par des médecins libéraux, de jour comme de nuit. Les choses ont bien changé. Elle s’intéresse à la prévention : et si le travail de la santé commençait en dehors de l’hôpital ? Elle décide alors de reprendre ses études à Pau, devient cadre en santé publique et prend un poste à Dax (“Mais je revenais tous les week-ends !“). 1983 marque l’ouverture du service de Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Âgées de Soule (à l’époque cela n’existe qu’à Bayonne et à Arthez-de-Béarn). Léonie maîtrise l’euskara : c’est elle qui sera retenue pour le poste. Pendant 31 ans, elle co-dirige une équipe composée de 14 aide-soignantes et une secrétaire. Le service compte 60 places pour personnes âgées et 5 pour personnes handicapées de moins de 60 ans. “Travailler dans la santé, c’est une école de la vie. En Soule, l’installation de ces services a été le fruit d’un travail collectif entre les professionnels de santé, les associations de personnes âgées et des élus volontaristes. On ne peut pas faire de politique cohérente si on ne s’appuie pas sur l’analyse des besoins de la population et les compétences locales.”

Politique des besoins

Un constat dont elle fera un credo. Léonie évoque les Biltzar, les assemblées historiques de la société basque et notamment le Silviet pour la Soule, qui réunissaient des représentants de chaque etxe pour décider ensemble des affaires communes. Du bon sens. “Il faut passer du clientélisme et des politiciens à vie à une politique portée par la population, qui participe et s’investit. La légitimité d’un élu vient du vote, mais pas seulement : elle s’acquiert également parce que l’on porte un message collectif pour répondre aux besoins de tous les habitants.”

“La légitimité d’un élu vient

du vote, mais pas seulement :

elle s’acquiert également parce

que l’on porte un message

collectif pour répondre aux

besoins de tous les habitants.”

En plus de son travail, Léonie s’engage. Comme beaucoup de femmes abertzale de sa génération, elle est d’abord marquée par le développement des ikastola et des premières radios bascophones. Une expérience “naturelle et merveilleuse” qui voit une langue orale s’installer dans les livres d’école et le premier matériel pédagogique, et prendre sa place sur les ondes. Plus tard, son engagement devient politique : elle se présente à plusieurs élections pour le département dans le canton de la Montagne basque. Sa satisfaction : voir le vote abertzale progresser à chaque échéance.

En 2014, elle devient Maire de Muskildi : un mandat exceptionnel puisqu’il lui permet de vivre la naissance de la Communauté d’agglomération Pays Basque qu’elle a appelée de ses vœux en militant aussi au sein de Batera. Une période en résonance avec le combat actuel pour la collectivité à statut particulier. Elle brandit le dernier rapport d’activité de la CAPB (“ma lecture de l’été”), songeuse : “La CAPB gère déjà 21 politiques publiques. On nous dit qu’il faut simplifier le millefeuille administratif. Une évolution de la Communauté d’Agglo : la voilà, la clé pour alléger le millefeuille.” L’infirmière qu’elle est ne peut pas s’empêcher de faire le parallèle entre le corps et les institutions. “Notre vie est un mouvement perpétuel, par nos choix, nos évolutions. Pourquoi la société devrait-elle rester figée ? Les choses doivent évoluer quand la société civile et les élus décident de le faire.”

Pour Léonie, l’abertzalisme est aussi une façon de répondre à cette société qui change, en prenant à contre-courant le capitalisme et ses logiques de prédation. “Aujourd’hui, avoir une identité individuelle et collective est un sacré paravent contre l’individualisme et le matérialisme. En cela, la société basque est rassurante : nous portons un regard ouvert, collectif et participatif sur le monde.” Une carte d’identité que tout le monde peut s’approprier.

Le jardin vert de qui ?

La maison de Léonie lui donne un poste d’observation imprenable sur la vie du fronton et le cœur du village. Un peu comme lorsque son métier d’infirmière lui donnait une vue de l’intérieur sur toute une société. C’est ainsi qu’elle a vu la Soule souffrir de l’exode rural : la seule province basque d’Iparralde qui connaît actuellement une baisse démographique ! Les agriculteurs et éleveurs passionnés par leur travail, que la tuberculose bovine et la législation empêchent de transhumer. La ténacité des jeunes qui, malgré les difficultés, se lancent dans l’agriculture et innovent. L’effondrement des entreprises d’espadrilles de Mauléon face à la concurrence chinoise effrontée. “La vie de la Soule repose sur un trépied : agriculture, industrie, artisanat et services. L’important effort de réindustrialisation se heurte à un manque de main d’œuvre. Nous avons une interdépendance les uns aux autres qui nous impose une certaine modestie.” Les services publics disparaissent, en partie remplacés par les nouveaux moyens de communication. Ceux qui n’ont pas accès à ces technologies, les personnes âgées notamment, restent au bord du chemin.

“Aujourd’hui, avoir une identité

individuelle et collective

est un sacré paravent

contre l’individualisme

et le matérialisme.”

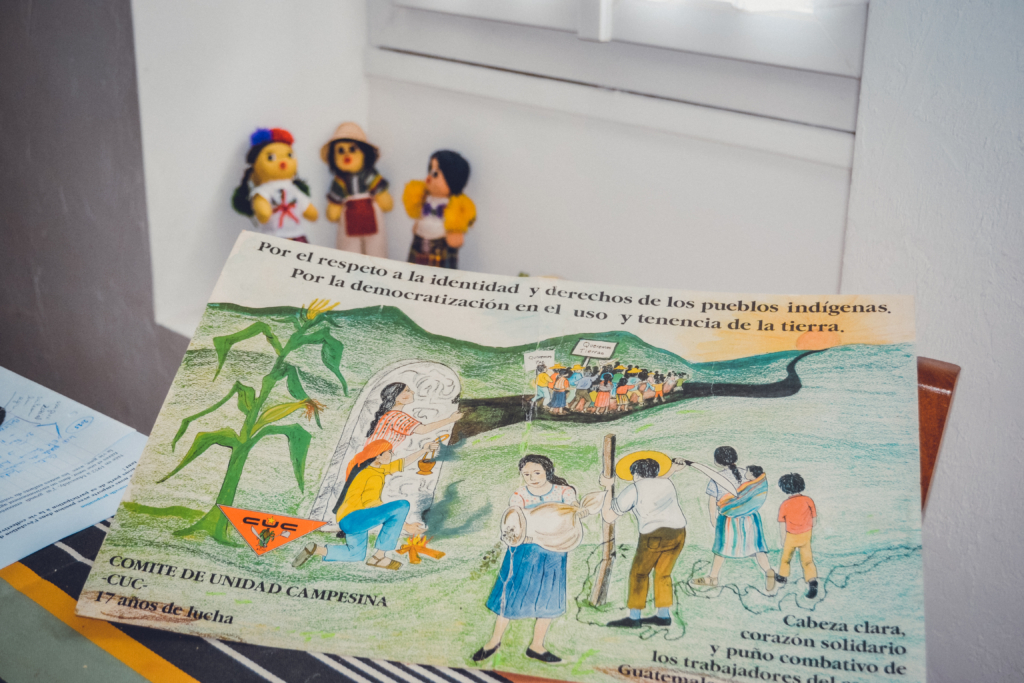

Léonie se rappelle l’anecdote de cette femme revenue vivre en Soule après avoir tenu un restaurant renommé à Paris et dans lequel s’y retrouvaient des hommes politiques qui, connaissant ses origines, commentaient : “Votre pays, ce sera le jardin vert de la France !” Des années après, Léonie s’en offusque encore. “Nous ne voulons pas être le jardin vert de quelqu’un ! Nous avons un espace collectif dans lequel nous voulons vivre, travailler, décider et participer à une vie collective.” C’est là qu’elle voulait offrir à sa fille née au Guatemala des racines pour grandir. Dans la valise qui accompagnait le bébé de 18 mois, il y avait cette affiche du Comité de Unidad Campesina (CUC), une organisation guatémaltèque puisant ses racines dans le mouvement coopérativiste et la théologie de la libération, défendant les travailleurs et les peuples indigènes : “Pour le respect de l’identité et des droits des peuples indigènes” peut-on y lire. En dessous, une femme sème le maïs et un petit groupe manifeste au pied des montagnes. Le parallèle est frappant.

“Il ne faut jamais oublier que notre principale richesse, ce ne sont pas les biens matériels : ce sont les gens et l’environnement dans lequel on vit, reçu en héritage. Alors nous ne devons pas avoir peur de dépasser nos limites pour penser notre avenir commun en Iparralde. Sinon, on serait fanés dans l’âme, et ça, on se refuse de l’être, n’est-ce pas ?” Tête claire et coeurs solidaires, comme on dit au Guatemala.