Tel est le titre du livre de Jean-Jacques Monnier, qui retrace un phénomène auquel hier comme aujourd’hui nous sommes confrontés. Au moment où Iparralde relance une démarche pour construire un nouveau cadre institutionnel, l’ouvrage éclaire les fondements et les ressorts d’une citadelle, si ce n’est à prendre, du moins à faire évoluer.

Comment la France, cet « agrégat inconstitué de peuples désunis » selon le mot de Mirabeau, est-elle parvenue à se construire et à se maintenir ? Par l’épée bien sûr, puis par une constante volonté politique qui donne au centre un énorme pouvoir, au détriment d’une périphérie vassalisée. En un survol de près de 450 pages, l’historien Jean-Jacques Monnier dresse le tableau d’un phénomène qui préexistait avant l’apparition du mot jacobin. Il aborde et analyse l’histoire de la centralisation française sous ses aspects politiques, militaires, idéologiques, institutionnels, religieux, diplomatiques, matrimoniaux, juridiques, culturels et linguistiques. Elle traverse tous les régimes —monarchie absolue ou constitutionnelle, république, empire— et assoit l’hégémonie d’un peuple et d’une langue au départ minoritaires, situés en Île-de-France, dans un petit royaume grand comme deux départements.

L’absolutisme unificateur monarchique commence à l’initiative des Capétiens. Il va se poursuivre jusqu’à la fin du XVIIIe siècle avec une détermination sans faille, marquée par la volonté de puissance et le cynisme. La panoplie de ses moyens va de l’anathème religieux à la concussion, de la manœuvre au mariage forcé, la sidération est érigée en méthode de soumission.

Les parlements régionaux mènent un combat acharné contre une autorité royale envahissante. En vain. Tous les arguments sont bons pour leur adversaire. Le rejet du rural va de pair avec le parisianisme et le mépris des différences. En 1671, Molière fera dire au valet Scapin : « Ah ! Peste soit du baragouineux », désignation péjorative du locuteur en langue bretonne (bara : pain et gwin : vin). La francisation des élites attirées à la Cour va fonctionner à marche forcée. Cet impérialisme associé à une justification historique et morale, donnera un roman national qui perdure encore aujourd’hui. Autre conséquence : « La France, en se constituant, a sans doute créé la nation moderne. Elle a aussi ouvert le temps des nationalismes dévastateurs », remarque l’intellectuel occitan Robert Lafont.

Quête obsédante d’unité

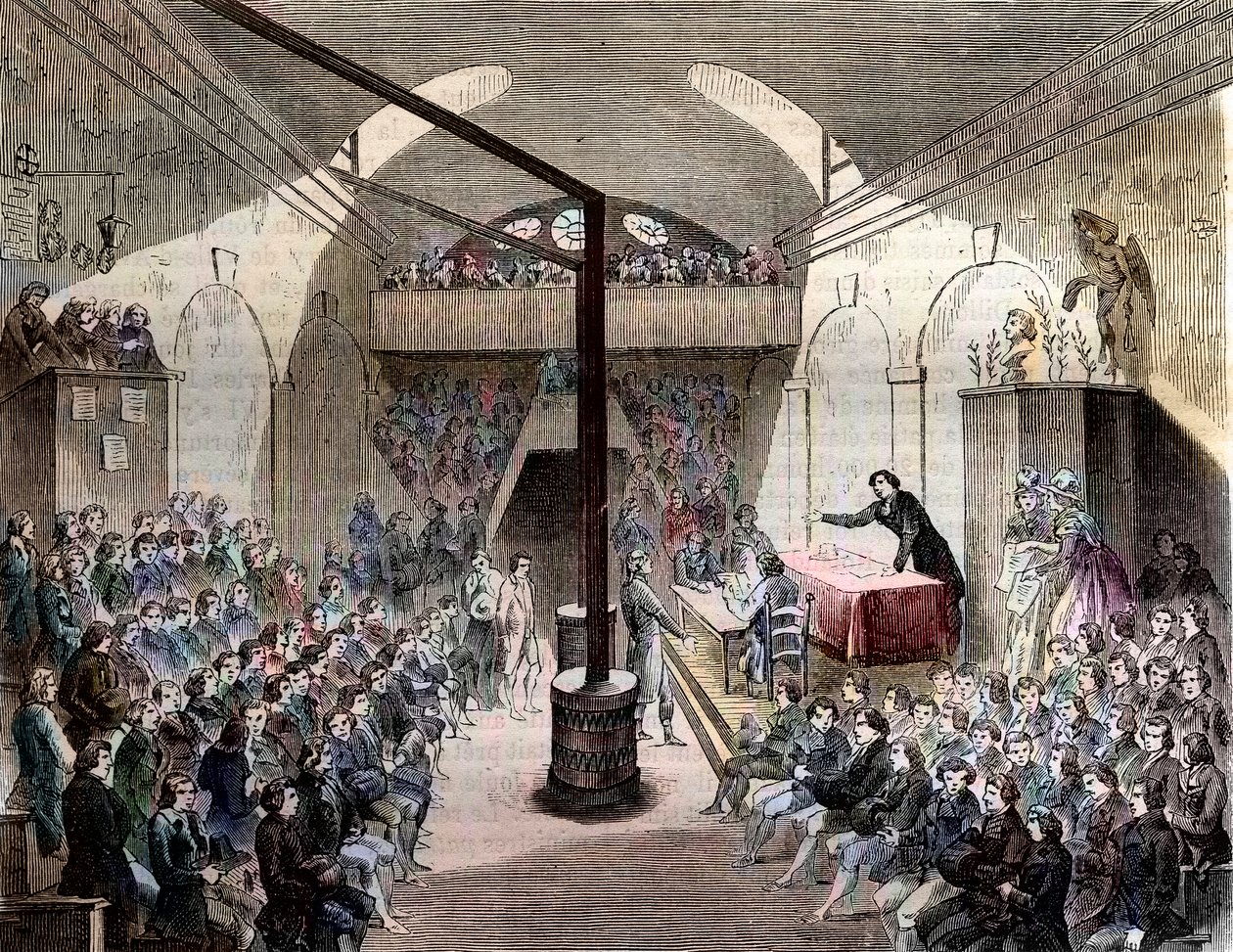

La Révolution française perfectionne la démarche. La France n’est plus symbolisée par la personne du roi guillotiné en 1793, elle est devenue un État sans incarnation. Alors, les révolutionnaires construisent sa légitimité au travers d’une quête obsédante d’unité : unité des esprits d’où la chasse aux factions, unité de la représentation avec une assemblée source unique de tous les pouvoirs, unité imaginée de la langue contre la diversité des « patois », unité du territoire contre les tentations supposées des courants fédéralistes. Seule compte la nation souveraine, une et indivisible, faite d’individus atomisés, les citoyens.

La création des départements en 1790 vise à « ne pas voir le royaume se déchirer en une multitude de petits États sous forme républicaine » (Abbé Sieyès). Elle va de pair avec la fin des corps intermédiaires : plus de chambre de commerce, plus d’université, plus d’ordre religieux, plus d’ordre des avocats, les communautés sont niées. Tout cela ne va pas sans débats en une période extraordinairement confuse, marquée par des conflits d’une rare intensité, à Paris et ailleurs. Face aux Girondins, c’est la victoire du club des Jacobins qui donne son nom au fameux courant de pensée dont l’historienne et philosophe Mona Ozouf définit les ingrédients : centralisme gouvernemental, centralisme administratif, politique de salut public, manipulation des élus, éducation politique des masses autour d’un langage unique, abolition de la frontière qui sépare le public du privé. Ce système s’auto-érige en modèle universel voué à l’exportation, la France doit éclairer le monde de ses lumières.

L’Empire prolonge et aggrave le processus avec une dictature totale, « le despotisme éclairé », et une fuite en avant vers la guerre. Le travail de Jean-Jacques Monnier rétablit les faits sur le mythe napoléonien ou la révolte des Chouans et ses causes religieuses, fiscales, liées à la conscription et à la vente à bas prix des biens nationaux accaparés par une bourgeoisie urbaine. Pour étayer sa démonstration, l’auteur s’inspire ici des ouvrages de l’historienne Suzanne Citron(1), aux antipodes d’une histoire largement popularisée par les manuels d’Ernest Lavisse et leur matraquage idéologique.

Le chemin de fer plus efficace que les instits

La restauration monarchique et le Second Empire poursuivent l’entreprise centralisatrice. Le développement du réseau ferroviaire fait dire au secrétaire particulier de Guizot (premier ministre de Louis Philippe) : « Des populations bretonnes descendront vers la France centrale (…). Un chemin de fer apprendra en dix ans plus de français aux Bretons que les plus habiles instituteurs et avancera de plus d’un siècle la fusion de nos jeunes départements ». Sur le plan idéologique, Jules Michelet bâtit le grand roman national français, avec au passage des analyses pour le moins surprenantes : « Les croisades eurent aussi pour effet de révéler à l’Europe du Nord celle du Midi. La dernière se présenta à l’autre sous l’aspect le plus choquant : esprit mercantile plus que chevaleresque, dédaigneuse opulence (…), danses et costumes moresques, figures sarrasines. Les aliments mêmes étaient un sujet d’éloignement entre les deux races : les mangeurs d’ail, d’huile et de figues rappelaient aux croisés l’impureté du sang moresque et juif, et le Languedoc leur semblait une autre Judée ».

A la même époque, Friedrich Engels évoque les Ecossais, les Bretons ou les Basques, « ces survivances de nations impitoyablement piétinées par la marche de l’histoire, ces déchets de peuples sont et resteront, jusqu’à leur total anéantissement ou la perte de leur caractère national, les soutiens fanatiques de la contre-révolution ». Leur disparition de la surface de la terre « sera un progrès ». Tout un programme.

Les IIIe et IVe Républiques iront dans le même sens. Trois guerres et leurs traumatismes, en 1870, en 1914 et en 1939, fragilisent la nation française, aiguisent ses divisions internes, de la Commune à la Collaboration avec l’Occupant. Sur fond de conquêtes coloniales, le jacobinisme reprend du poil de la bête. Le retour de l’Alsace en 1919 fait l’objet d’une répression féroce aujourd’hui bien oubliée. L’urgence est à la reconstruction, il faut écraser tout ce qui n’est pas « national » comme ferment d’affaiblissement et de division. En ces années, le jacobinisme fait bon ménage avec le chauvinisme belliqueux, le colonialisme et le racisme.

Décoloniser la province

Mais apparaissent dès la fin du XIXe siècle, les premiers mouvements régionalistes, en Bretagne ou en Occitanie, ainsi que des projets de redécoupage de l’Hexagone en régions : pas moins de dix-sept entre 1886 et 1914. Sept feront l’objet de propositions de loi. À la Libération, paraît un livre qui fait grand bruit : “Paris et le désert français” de Jean François Gravier. Son analyse très étayée propose un rééquilibrage territorial. Dans le sillage de cette réflexion, se créent des comités d’expansion, dont le plus connu sera le CELIB, Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons. Ces organismes qui mobilisent la société civile, multiplient analyses et manifestations(2). Cela va de pair avec l’émergence d’une mouvance fédéraliste et anticolonialiste.

En 1966, la nouvelle gauche en voie de restructuration organise à Grenoble, sous l’égide de Pierre Mendès France, un colloque retentissant intitulé « Décoloniser la province », auquel participent fédéralistes et autonomistes. Son rapport principal présenté par Michel Rocard est construit autour de l’idée d’un colonialisme intérieur mis en place par la bourgeoisie centralisatrice. Le mouvement Enbata fera son miel des propositions de J.F. Gravier et de M. Rocard.

La création par le pouvoir gaulliste des CODER (Commissions de développement économique régional et de la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) constitueront de timides avancées. L’échec du référendum d’avril 1969 relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat marque la victoire des Jacobins. Il faudra attendre l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 pour qu’émergent enfin une décentralisation de l’État et un statut particulier pour la Corse. En 2003, sous le gouvernement Raffarin, le texte constitutionnel indique que « l’organisation de la République est décentralisée », malgré les énormes pressions du clan jacobin. Le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et le ministère des Finances restent les gardiens du temple, d’où le rejet de la Charte européenne des langues, de la reconnaissance du peuple corse et la réforme dérisoire de 2015. Au final, les lois de décentralisation de 1972, de 1982, de 2004 et de 2015 ont amoindri le système bonapartiste fondé sur l’obéissance au centre. Mais les résultats sont très éloignés des déclarations d’intentions et des propositions de nombreux hommes politiques.

Arbitraire des commencements, ordre « naturel »

Le travail salutaire de Jean-Jacques Monnier révèle les présupposés largement occultés qui sont ceux de l’État unitaire et centralisé se présentant comme un modèle unique, un ordre « naturel » allant de soi, comme les frontières du même nom. La « pensée génétique » que mobilise l’auteur fait ressortir « l’arbitraire des commencements », « l’amnésie de la genèse inhérente à toute institutionnalisation réussie », pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu. Il montre combien le projet jacobin et les oppositions qu’il suscite sont une question récurrente depuis deux siècles. Le tableau proposé est parfois un peu brouillon, mais nous goûtons au fil des pages une multitude de faits et de déclarations qui traduisent l’esprit du temps. Il permet de mieux connaître l’adversaire et apporte un message d’espoir. Élément important à nos yeux, il resitue dans une perspective historique la démarche de Batera qui se remet aujourd’hui à l’ouvrage pour secouer dans nos trois provinces le carcan de cette « addiction française ». Tant il est vrai qu’il n’existe pas de forteresses imprenables, il n’y a que des citadelles mal attaquées.

+ Jean-Jacques Monnier : Un millénaire de pouvoir vertical, 995-1815, histoire de la centralisation française, tome 1, 200 p. Le jacobinisme, une addiction française, 1815-2025, tome 2, 248 p. Paris, L’Harmattan, 2024, 22 et 26 €.

(1) Parmi les ouvrages de Suzanne Citron, Le mythe national, l’histoire de France revisitée, Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 318 p., 1987 et 2017.

(2) Au risque de l’anachronisme, ils font songer à notre Batera actuel en Iparralde.