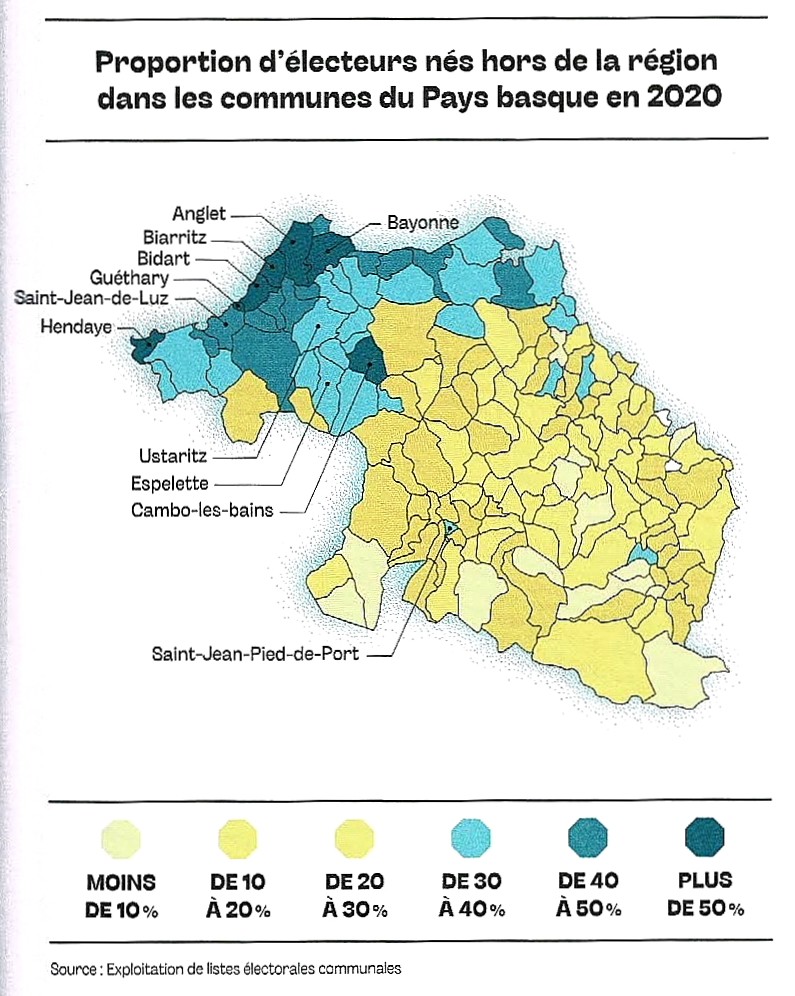

L’expert politique Jérôme Fourquet présente dans un livre une carte indiquant « la proportion d’électeurs nés hors de la région dans les communes du Pays Basque en 2020 ». Elle fait froid dans le dos et pose question, aux côtés d’autres mutations.

Le document figure dans l’ouvrage Métamorphoses françaises qui a pour auteur l’analyste et expert du département politique de l’IFOP. Cette carte est assortie du commentaire suivant : « Le littoral basque, la nouvelle Côte d’Azur. La présence de Parisiens des milieux de la mode et des médias “qui se prolonge au-delà de l’été, a transformé Biarritz et les communes côtières. De stations balnéaires pour bourgeois retraités qu’elles étaient, les voici propulsées à l’avant-poste branché de la Californie française”, écrivait le New York Times très attentif à cette transformation dès 2013. Les raisons qui expliquent cette “californisation de Biarritz” selon le quotidien américain ? “Plus de soleil, une atmosphère plus cordiale et une ambiance plus détendue qu’ailleurs en France”, mais aussi “un sens du luxe bien tempéré”, en comparaison de la trop bling-bling Côte d’Azur ».

La présence de Parisiens des milieux de la mode et des médias “qui se prolonge au-delà de l’été, a transformé Biarritz et les communes côtières. De stations balnéaires pour bourgeois retraités qu’elles étaient, les voici propulsées à l’avant-poste branché de la Californie française”.

Un tel tableau ne fait que confirmer en le visualisant ce que chacun perçoit de l’évolution de nos trois provinces. La situation n’a fait que s’aggraver depuis cinq ans. On parle maintenant de 3700 nouveaux arrivants chaque année, tout particulièrement en Labourd. Pour les abertzale et pour le peuple « autochtone » que nous sommes, les conséquences linguistiques, culturelles, socio-économiques et politiques sont énormes. Le phénomène aggrave notre situation de peuple minoritaire sur son propre territoire. Selon les analyses de l’OPLB, les efforts déployés depuis des décennies pour augmenter le pourcentage de bascophones vont être réduits à néant.

Certes les chiffres présentés par Jérôme Fourquet sont sans doute à préciser et l’on aimerait bien que la recherche en Euskal Herri avance en ce sens. Chacun sait qu’un certain nombre de Basques, y compris dans les rangs abertzale, ne sont pas nés en Iparralde. Mieux que cela, l’histoire de la bascologie, depuis plus d’un siècle, est écrite pour une part non négligeable par des personnalités venues d’ailleurs. Tant nous avons été trahis par nos élites qui, pour beaucoup, ont démissionné et ont préféré s’assimiler aux peuples dominants.

De fait, il la tue

Les Basques d’Iparralde dépourvus de souveraineté, ne disposent d’aucun moyen institutionnel pour réguler ce flux et mettre en œuvre des politiques d’intégration. De façon parfois maladroite, les Corses soulèvent des questions du même ordre. Nous sommes dans une situation équivalente à celle des peuples indigènes : l’arrivée de nombreux blancs, le contact, avec eux mettent gravement en péril leurs sociétés, leurs traditions, leurs langues, leurs équilibres démographiques, parfois leur santé. Cette présence mortifère se fait avec les meilleures intentions du monde, le dominant dit toujours qu’il apprécie l’identité du dominé, mais de fait… il la tue. Dans les travaux de Claude Levi Strauss ou de Robert Jaulin, les exemples abondent.

Cette présence mortifère se fait avec les meilleures intentions du monde, le dominant dit toujours qu’il apprécie l’identité du dominé, mais de fait… il la tue. Dans les travaux de Claude Levi Strauss ou de Robert Jaulin, les exemples abondent.

Que faire pour tenter d’intégrer ces arrivants ? Selon ce que l’on peut lire ici ou là, beaucoup ont une approche du Pays Basque qu’ils « adoooorent », extraordinairement superficielle, faite de clichés touristiques ou commerciaux et de stéréotypes : surf, randonnées en montagne, pintxo, cidreries, maisons blanches avec colombages rouges, piment d’Espelette, proximité avec l’Espagne, etc. Car évidemment, le Pays Basque s’arrête à Hendaye, comme est absent l’euskara.

Une politique d’intégration est-elle possible ? Avec quels moyens ? Comment construire un système d’appartenance et d’enracinement, d’identité collective ? Comment les intéresser vraiment à ce que nous sommes et à notre combat, comment les convaincre de sa légitimité ?Sachant que, comme nos voisins à des degrés divers, nous sommes une nation de facto multi-culturelle, divisée voire morcelée. L’unité culturelle n’est plus qu’un fantasme, comme l’est l’identité pure, authentique et immuable. Celle-ci n’est qu’évolutions et mouvements, faits de résistances et d’apports nouveaux qui l’enrichissent et la font vivre.

Comme nos voisins à des degrés divers, nous sommes une nation de facto multi-culturelle, divisée voire morcelée. L’unité culturelle n’est plus qu’un fantasme, comme l’est l’identité pure, authentique et immuable. Celle-ci n’est qu’évolutions et mouvements, faits de résistances et d’apports nouveaux qui l’enrichissent et la font vivre.

Alimenter le débat et la réflexion des abertzale

Toutes instances et tous secteurs confondus, le mouvement abertzale s’attache depuis des décennies à constituer un pôle de résistance. Sur un territoire réduit où nous détenons quelques leviers d’action, il est encore permis de créer et de renforcer le pôle basque avec des démarches où langue, pratiques culturelles, développement économique alternatif et gestion des communs, peuvent s’enraciner dans des valeurs d’échanges et de solidarités. Où les relations humaines et de proximité seront privilégiées. Où la créativité et l’autogestion —un vieux mot disparu du vocabulaire politique— sont encore possibles, guhaurek egiten dugu, do it yourself. Où les liens sociaux, etxe-auzo d’hier, qui donnent sens à notre façon d’être au monde, peuvent structurer notre communauté humaine. Ce type de démarche permettra de faire face à la montée de « l’archipélisation » et de l’individualisme qui font le jeu des puissances d’argent.

Le livre de Jérôme Fourquet montre l’ampleur des « métamorphoses » de nos sociétés en bien d’autres domaines : la fin des paysans, les mutations des rites funéraires avec la crémation, la dislocation de la matrice catholique, l’ampleur des délocalisations et la disparition de la culture ouvrière, l’américanisation culturelle, l’ampleur des naissances hors mariage, la mosaïque des prénoms, le passage de la production à la consommation, etc. Elles bouleversent en profondeur l’identité de peuples entiers. Tout cela s’est produit en quelques décennies, sans que nous en ayons une vision claire et mesurable. Cet ouvrage est une mine qui dessille les yeux de tous, il peut être un bon outil pour alimenter le débat et la réflexion des abertzale, artisans d’une construction nationale et en quête d’un projet de société. Il en va de notre survie et le chantier reste immense.

+ Jérôme Fourquet : Métamorphoses françaises, état de la France en infographies et en images, Editions du Seuil, 2024, 208 p., 29,90 e.

Paradoxalement c’est en 2020, alors qu’il n’y avait jamais eu autant d’électeur·ices né·es hors Iparralde, que des listes abertzale ont pour la première fois accédé aux mairies de Ziburu et Urruña, et c’est en 2021 que cette zone a élu ses premier·es conseiller·es départementales abertzale, et en 2024 que la 6ème circo a élu un député abertzale. Jamais ce ne fut le cas auparavant. Je le vois comme un double mouvement de désybarnegaraysation (pour reprendre ton terme très juste) aboutie des euskaldun, et de sympathie pour l’euskara et la cause abertzale de la part d’un certain électorat non-euskaldun de gauche non-jacobine. Cela permet des victoires sur un programme localiste, écolo et de gauche. Mais, toujours selon ce même paradoxe, alors que l’opinion locale est plus favorable que jamais à l’euskara, l’usage de l’euskara continue de s’affaiblir. La sympathie ne suffit pas à franchir le pas de l’apprentissage et de la pratique. Parmi les outils pour remédier à ce problème, le renforcement des liens avec Hegoalde est indispensable. Sans ça on aura deux morceaux de pays qui continueront à s’éloigner l’un de l’autre, l’un se francisant l’autre s’hispanisant, jusqu’à oublier qu’ils étaient autrefois un même pays.

Ongi dakizun bezala zerrendak ez ziren abertzaleak. Urruñan errate baterako frantziako poliziako Donibane Lohitzuneko komisaldegiko kapitain ohia (erretretaduna) zen zerrenda hortan. Baziren abertzale batzuk (pisu gutti ukan dutenak urte guzi hauetako emaitza konkretuak ikusirik…) baina baita errotik frantses ezkertiar ekoloak. Horregatik euskarak segitzen du bigarren mailakoa izaten (presente denean) eta frantziar koloreak, komemorazioak, frantses egutegia eta kultura dira lehen lerroan.

Kapitain ohiaren adibidearekin zer erakutsi nahi duzu? Zertan da hori zure ustez argudio bat?

Je reviens sur ce sujet de la démographie d’Iparralde après avoir écouté cette longue interview de Pauline Guelle et de notre collègue Txomin Poveda, par José-Luis Aizpuru sur Kanaldude https://kanaldude.eus/bideoak/6302-pentsaketan

Beaucoup de données quantitatives, et les incertitudes associées sont bien soulignées. Un commentaire de Pauline en particulier rappelle un fait majeur qu’on a trop tendance à normaliser: la rupture massive de la transmission familiale de l’euskara dans la seconde moitié du XXème siècle. Comme le rappelle aussi Iñaki Iurrebaso, le gros du problème est là. Car ça concerne plus que les 3700 nouveaux arrivant par an en Lapurdi, ça concerne de l’ordre de 150 000 ou 200 000 personnes, c’est à dire toutes celles et ceux “d’ici” qui ont une mémoire familiale de l’euskara mais n’en ont plus l’usage.

Pour la grande majorité de celles et ceux qui ont grandi en Lapurdi dans les années 1970, 1980 et 1990, l’euskara était la langue de nos grands-parents, tandis que nos parents, encore majoritairement bascophones natifs, ont pendant leur jeunesse abandonné l’usage de l’euskara au profit du français, qui est de facto notre langue maternelle. Cet abandon massif est d’abord lié à l’industrialisation rapide des modes de vie, à l’expansion de la télé (qui dans toutes les maisons nous parle en français depuis Paris), avant d’être lié à la migration. La migration est certes ancienne dans cet épicentre de la touristification qu’est Biarritz, mais dans la majeure partie du territoire elle s’est amplifiée bien après la perte de transmission familiale. Exemple, à la fin des années 1970 Saint Jean de Luz n’était pas encore un deuxième Biarritz et était encore une ville de pêcheurs, mais qui déjà parlaient plus souvent en français qu’en euskara entre eux. Ou l’Amikuze, où la prééminence du français s’est établie avec l’industrialisation de l’agriculure.

Pour les enfants de cette génération-là, outre les rares qui ont pu aller aux premières ikastola, seuls celles et ceux qui ont eu assez de motivation et de temps pour suffisamment apprendre l’euskara peuvent le parler couramment aujourd’hui. Autant dire que ça ne pèse pas lourd. La tendance s’inverse timidement chez les vingtenaires et ados d’aujourd’hui, résultat des timides politiques linguistiques mises en place ces dernières décennies.

Partant de ce panorama, difficile de demander aux nouveaux arrivants de se mettre à l’euskara pour s’intégrer à une population qui s’est massivement mise au français depuis des décennies. Une telle demande sera plus faisable après avoir d’abord réparé les effets de la cassure de la transmission familiale chez toutes celles et ceux “d’ici”. Cette réparation était urgente il y a 40 ans, elle l’est désespérément plus aujourd’hui.

Argi dugu, abertzaleek behar dute lehentasuna eman, frantses ezkertiar edo ekoloetarat iristeko. Bestenaz baztertuak egonen dira.