Un nombre croissant de décisions politiques et financières sont en décalage avec l’évolution de la biosphère et les préoccupations citoyennes. Si pendant longtemps l’action était trop faible et trop lente, elle semble maintenant parfois rebrousser chemin vers le XXe siècle. Comment comprendre cette obstination rétrograde alors que suffisamment d’informations nous indiquent depuis longtemps comment nous orienter ?

En février 2023, le ministre français de la Transition écologique Christophe Béchu annonçait qu’il faut se préparer à +4 ºC de réchauffement au niveau de l’Hexagone d’ici la fin du siècle, ce qui fut reçu comme un aveu de défaite. Nous sommes actuellement à +1.3 ºC au niveau global, +2.2 ºC sur l’Europe de l’Ouest, et déjà écrasés par une vague de chaleur comme celle de juin. Les grandes déclarations du « Grenelle de l’environnement » de 2008 n’ayant pas été suivies d’actes, beaucoup de bâtiments sont encore mal isolés, et nous en payons le prix : salles de classe à 30 ºC où ni élèves ni profs ne sont plus en mesure de se concentrer, logements où on ne dort plus car la température ne descend plus en dessous de 28 ºC la nuit, personnes âgées ou malades dont la vie est directement menacée, comme celle des travailleurs en extérieur (BTP, voirie, agriculture…) qui bossent l’après-midi sous la canicule.

Demi-tour au lieu d’accélérer

Le Haut conseil pour le climat (HCC), dans son rapport publié début juillet, appelle à un sursaut collectif urgent de l’action climatique, constatant un décrochage de la baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES), et des reculs législatifs inquiétants, comme la suspension des aides à la rénovation énergétique, ou les coups portés contre les zones à faibles émissions (ZFE) et l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). Alors qu’il faudrait accélérer pour rattraper le temps perdu, plusieurs décisions ralentissent, voire font demi-tour.

Décalages entre les décisions politiques…

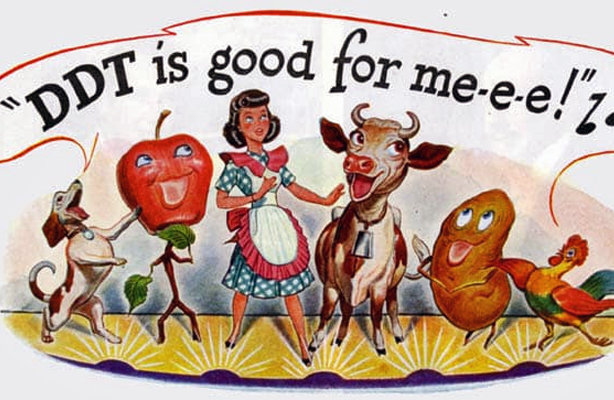

La colère des agriculteurs (dont le taux de suicide est de 43% supérieur au reste de la population(1)), exprimée en 2024 et portant en premier lieu sur leurs conditions de rémunération, a servi de prétexte à des reculs législatifs qui ne répondent pas à leur détresse financière, mais qui s’accompagnent de discours jetant le blâme sans distinction sur les mesures environnementales, et élargissant la voie aux secteurs de l’agrochimie, de la zootechnie, du béton, des véhicules thermiques, et bien sûr des énergies fossiles.

« La polarisation croissante de la société, la gouvernance fragilisée et le travail de lobbying de puissants secteurs économiques liés aux énergies fossiles sont des freins à la transition. La trajectoire actuelle nous inquiète », nous dit Jean-François Soussana, président du HCC. Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue et membre du HCC, pointe le fait que « Les enjeux climatiques sont instrumentalisés dans le débat politique. On assiste à une démobilisation très forte de la classe politique. C’est en complet décalage avec la société française, qui reste très préoccupée par l’enjeu climatique. »

… et les attentes réelles de la population

Cette préoccupation pour le climat va bien sûr au-delà de l’Hexagone : la dernière enquête (2) menée au niveau des 27 États de l’UE montre que les préoccupations de la population au sujet du climat ne font que s’accroître. Dans 18 d’entre eux , au moins 80% des personnes soutiennent l’objectif de neutralité carbone pour 2050. Sur l’ensemble de l’UE, 85% considèrent le changement climatique comme un problème global urgent (contre 77% il y a tout juste deux ans), et 77% estiment que le coût des dégâts des événements météo extrêmes est supérieur à celui de la transition vers la neutralité carbone. Enfin, 75% estiment que réduire la dépendance de l’UE aux énergies fossiles renforcera la sécurité énergétique et l’économie européennes, et 84% soutiennent l’objectif de renforcer le secteur des énergies décarbonées au niveau de l’UE. Au-delà du climat, cette attitude générale s’étend aux questions environnementales au sens large, si on prend pour indicateur les réactions à la récente loi Duplomb en France, parmi lesquelles une pétition lancée le 10 juillet s’apprête à franchir le million et demi de signatures à l’heure où je termine ce texte, en plein été, période généralement peu propice aux mobilisations.

En résumé, il n’y a pas de ”backlash écologique” en Europe, il y a surtout depuis 2024 un changement de cap politique d’une partie des élus et gouvernants, à contresens des préoccupations générales de la population, préoccupations qui ne font que s’accroître.

Le climat, facteur de risque financier (en plus du reste)

La majorité des gouvernants ne répond pas tant aux événements météo extrêmes qu’aux signaux financiers. Pourtant, sans surprise, ces derniers vont dans le sens d’une plus grande imprévisibilité et de coûts accrus liés aux catastrophes météo. Arthur Charpentier, professeur de mathématiques actuarielles à l’université du Québec à Montréal, rappelle dans une tribune récente (3) que les événements météo extrêmes « engendrent des pertes de revenus, des défauts de paiement, des hausses de primes d’assurance et, finalement, une instabilité croissante pour les institutions financières. […] Une inondation détruit un quartier résidentiel : la valeur des biens s’effondre, les emprunteurs ne peuvent plus rembourser, les garanties deviennent caduques. Une sécheresse ruine les récoltes : les exploitants agricoles font défaut, les collectivités locales voient leurs recettes s’amenuiser, les banques régionales réduisent le crédit. L’économie se contracte, et le choc se transmet. Ces effets se renforcent dans un contexte d’interconnexion financière mondiale. Une crise immobilière en Asie du Sud‑Est peut fragiliser des fonds européens exposés. Une envolée des prix agricoles due à un effondrement des rendements en Amérique latine alimente l’inflation dans les pays importateurs. Un ouragan qui paralyse le Golfe du Mexique peut faire flamber les prix du pétrole. Le climat, en frappant simultanément plusieurs secteurs et régions, devient un déclencheur potentiel de crise systémique. »

Pourtant, précise Charpentier, « les analyses de crédit, les stress tests réglementaires et les calculs de rentabilité sont rarement conçus pour anticiper des scénarios extrêmes, répétitifs et multisectoriels. » Autrement dit, si le secteur des assurances a bien compris les enjeux depuis déjà plusieurs années, le secteur bancaire quant à lui ne s’est toujours pas mis à jour, ce qui accroît le risque d’une nouvelle crise financière mondiale dont il sera difficile de se relever.

Rationalités irrationnelles

En principe, il ne devrait pas y avoir plus rationnel qu’un investisseur qui pense en termes de risques, coûts et bénéfices. Pourtant, la vision du monde qui prédomine chez les décideurs en matière d’économie se fonde sur un certain nombre de narratifs fallacieux qui se parent d’une apparence rationnelle. On peut en lister quatre, détaillés dans un article de Thomas Schelling (lui aussi prix Nobel d’économie) publié en 1990 : (1) supposer que la capacité d’adaptation (censée être assurée par le développement technique et les gains de productivité) est supérieure aux risques ; (2) prendre comme critère unique le rapport coût/bénéfice, et en déduire qu’investir dans le carbone fossile est globalement positif car cela stimule la croissance qui permettra l’adaptation ; (3) considérer qu’il est impossible de définir un intérêt commun global dans un contexte de compétition généralisée ; (4) supposer que, l’humanité s’étant toujours adaptée aux changements passés, elle s’adaptera à ceux qui viennent quels qu’ils soient.

Renverser le narratif

Si les 35 années écoulées tendent à confirmer en pratique le troisième point de Schelling, les autres points sont malheureusement aisément démentis par nombre d’études plus récentes, montrant par exemple que la différence entre les conséquences de +1.5 ºC et de +2 ºC de réchauffement correspondrait à un coût de l’ordre de 20.000 milliards de dollars US (environ 20% du PIB mondial), tandis que les actions visant à ne pas dépasser +1.5 ºC, si elles avaient été appliquées à temps, n’auraient coûté que de l’ordre de 300 milliards(4), soit 67 fois moins. On sait aujourd’hui que les effets du changement climat ne sont pas linéaires, que le franchissement des +3 ºC coûterait beaucoup plus que trois fois celui de +1ºC(5) et qu’aucun des écosystèmes (océans, sols, forêts…) dont nous dépendons n’a connu un réchauffement aussi rapide pendant les derniers 485 millions d’années (6) – donc encore moins notre espèce, arrivée en Europe il y a seulement 48.000 ans. Reste à transformer ce savoir en sens commun partagé par tous. Autrement dit, de transformer ce rapport aux faits en rapport au monde, de développer des narratifs qui nous racontent et qui nous situent dans ces enjeux d’interdépendance globale.

Comme le disait Nikolas Blain le mois dernier (si vous avez raté son article, lisez-le), « l’enjeu n’est pas juste de limiter le réchauffement, c’est aussi de choisir qui nous voulons être dans ce moment charnière (7)». Tandis qu’au plus haut, on se referme sur le monde d’avant, au niveau local, on a compris les enjeux et on avance. « Résister veut dire refuser qu’un certain “réel” (irrationnel et rétrograde) soit notre seul horizon, et retrouver du pouvoir là où on nous l’a confisqué. »

(1) Panpi Sainte-Marie, “Zinismoa”, Iparraldeko hitza, 2025/06/13

(2) https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3472

(3) “Les événements climatiques extrêmes ne sont plus des risques marginaux, et le secteur bancaire tarde à en prendre la mesure”. Le Monde, 7 juillet 2025.

(4) Burke M., Hsiang S. & Miguel E. (2015) Global non-linear effect of temperature on economic production. Nature 527, 235–239

(5) Rahmstorf S. (2024) Climate and Weather at 3 Degrees More. In: Wiegandt, K. (eds) 3 Degrees More. Springer, Cham.

(6) Judd EJ. et al (2024) A 485-million-year history of Earth’s surface temperature. Science 385, eadk 3705

(7) “Trop tard pour abandonner, trop tôt pour renoncer”, Enbata, juillet 2025

Le combat contre l’oligarchie réactionnaire économique, médiatique et politique doit se poursuivre le mieux possible.